最新情報&ブログ

if-admin

-

関節痛とは

関節痛とは、関節に痛みがみられる症状のことで、この症状は、関節における外傷、感染、あるいは痛風発作などによる炎症、または医薬品のアレルギーなどによって現れます。左右両方の関節、手足の関節が同時に痛む場合は、関節リウマチなど全身性の病気が考えられます。これらの鑑別を行う場合は、筋肉の痛みや発熱、身体がだるいか、片方の関節か両方か、慢性か急性か、朝夕で差があるかなど、関節以外の症状や症状の現れ方を確認してみる必要があります。

関節痛の症状

1. 急に強い症状が現れた場合(痛風、化膿性関節炎)

足のつま先に痛みや腫れが現れたり、高尿酸血症の経験があったりする場合、痛風が疑われます。発作の際には尿酸値が高いとは限らず、治療で急に尿酸値が低下した場合にも症状が現れることがあります。

悪寒や発熱、急な膝関節の腫れが現れた場合や、皮膚に傷があったり、手術や注射をしたりという場合、化膿性関節炎の可能性があります。この様な場合には、緊急で対応する必要があります。

2. 複数の関節で長期間症状が続く場合(関節リウマチ、膠原病、その他関節痛に関連する病気、変形性膝関節症、肩関節周囲炎)

左右両方でほぼ同時に症状が始まり、手首や指の関節中心に朝に症状が強い場合、関節リウマチが疑われます。痛みは気候や体調にも左右されますが、多くの膠原病でも似た症状を伴います。

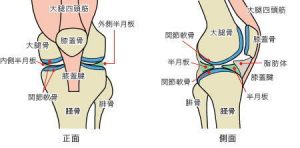

膝関節のしくみ

膝関節は、骨格のうちで最長で最強の大腿骨と脛骨を連結する関節で、体重の支持と安定性を保つと共に広い可動性と高度な運動性が要求されるため、複雑な構造をしており障害を生じやすいのです。膝関節は大腿骨、脛骨、膝蓋骨から構成される関節であり、脛骨の外側にある腓骨は関与しません。脛骨の関節部分はほぼ平らな形をしていて、その上を大腿骨の丸い先端が転がるようにして動き、機能的には蝶番関節に近い構造です。両骨の間には線維軟骨による外側半月と内側半月が介在します。この関節は伸展位で接触面が大きく、屈曲位では小さくなります。

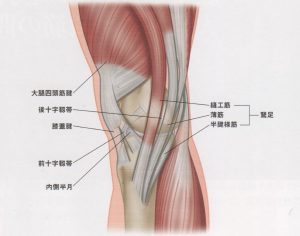

屈伸運動は、大腿骨の脛骨上の転がり運動と滑り運動による複合運動です。完全伸展位から屈曲初期には転がり運動のみですが、徐々に滑り運動も加わり、最終的には滑り運動のみとなります。さらに、伸展時に外旋状態だった脛骨は、屈曲が始まると同時に内旋を深めていきます。この様な複雑な動きを持つ膝関節を安定させるために、大腿骨と脛骨をつなぐ四つの靱帯(前十字靭帯、後十字靭帯、内側側副靭帯、外側側副靭帯)と二つの半月板(内側半月、外側半月)が重要な役割を果たしています。さらに、膝蓋骨と膝蓋靭帯は大腿四頭筋腱、内側靭帯支帯、外側靭帯支帯、大腿筋膜張筋の下部である腸脛靭帯で補強されます。内側側副靭帯は外側屈曲、過伸展、過屈曲、外旋を抑制していますが、その表層には縫工筋、薄筋、半腱様筋が集結する鵞足に覆われています。また、外側側副靭帯は過伸展、内旋を抑制し、表層に大腿二頭筋腱またぐように二分して腓骨頭に付着しています。また、膝窩の外側は大腿二頭筋腱で、内側は半腱様筋腱と半膜様筋腱で上部が作られ、腓腹筋の外側頭と内側頭とで作られた菱形の陥凹部を形成しています。

関節の内面は、間に半月板をはさみ滑らかな軟骨で覆われています。更に関節包で包まれており、その内側の滑膜から関節液が分泌され、潤滑機能を果たしています。

膝関節痛の原疾患(△は准疾患、×は鍼灸適用外)

1.関節症:

◯変形性膝関節症: 関節部の退行性変化と増殖性変化を起こす疾患を言い、高齢者の膝関節症の90%以上を占めています。最初は膝のこわばりから痛みに進行し、安静後の初動に痛みが出ます。座位から立位に変わるとき、階段の下りに痛みます。自発痛は膝蓋骨の下部から膝の内側にかけての関節裂隙に起き、圧痛もあります。関節の可動性は徐々に失われていきます。変形した関節は元に戻ることはありませんが、疼痛や滲出液による腫脹は鍼灸治療で回復できる例が多くあります。

△神経障害性質関節症: 神経障害により内顆部に骨折を生じやすい疾患です。疼痛は軽度ですが、腫脹が高度で関節の動揺があります。関節の安静が必要で、鍼灸は骨折のないものに対して補助的に行います。

2.炎症疾患: ×化膿性関節炎、×結核性関節炎

◯慢性関節リウマチ: 関節リウマチの中で、膝が最も症状が出ることが多い部位です。初め鈍痛と熱感があり続いて滲出液の貯留により腫脹します。鍼灸は疼痛と腫脹を減じるのに役立ちますが、完全治癒は多くの場合困難です。

3.膝内障: ×半月板損傷、×十字靱帯損傷

△側腹靱帯損傷: 内側側副靭帯の損傷が膝の靱帯中では最も多く、膝をわずかに屈曲したときの外反、外旋で起きる。大腿骨内側顆の腱起始部に圧痛があり、運動制限が生じます。

4.滑液包疾患: ×滑液包炎、×膝窩部嚢腫

5.その他: ×骨の壊死・外傷

痛風: 過剰に生産された、あるいは排泄が不十分で過剰に残存した尿酸結晶が関節組織に付着し、好中球の捕食活動などで生じた残骸などから生じる大きな炎症反応と神経組織への刺激によって、甚大な痛みを伴って発病します。90%以上が成人男性に起き、遺伝的素因があると言われています。足の第1趾のMP関節に好発しますが、足関節、膝関節から発症することもあります。急性発症は夜間に多く、突発的激痛となります。膝では関節裂隙に現れやすく、腫脹と圧痛があり熱感を伴うこともあります。疼痛、腫脹は鍼灸により症状を軽減することができます。

△偽痛風: ピロリン酸カルシウム結晶によって起こる滑膜炎で、痛風に似た疼痛発作を起こすものです。男女関係なく高齢者に起き、膝関節に多く発症します。強い痛みは2~3日続き、1~2週間で症状はおさまります。鍼灸で血流を促進させ、疼痛や発赤を除くことが考えられます。

△膝蓋軟骨軟化症: 膝蓋骨の関節軟骨面の一部に軟化、亀裂などの変化が生じて、大腿膝蓋骨関節に力が加わったとき痛みが出るもので、変形性膝関節症と同様の症状となりますが、10~20歳代に見られる疾患です。安静を保ちながら鍼灸を行えば、変形性膝関節症と同様の効果が得られます。

鍼灸治療

鍼灸: 犢鼻、内膝眼、膝内、委中

犢鼻、内膝眼、膝内はいずれも膝関節裂隙に配列している経穴です。

膝関節の内側に痛みを訴える場合は、曲泉、血海、陰谷、後血海、陰包、陰陵泉を施術穴に加えます。

膝関節外側の場合は、梁丘、膝陽関、委陽、(中瀆)

膝関節前面の場合は、血海、梁丘、(陰市)

膝窩の場合は、陰谷、委上、合陽、(委陽)

療養指示

膝関節痛で激しい炎症を起こしていない限り、長期間の安静はかえって症状を悪化させます。軽い適度な運動を継続して行った方が関節の血行を良くし回復を早めます。膝の負担をかける正座や和式トイレの使用は避けてください。同様に長時間立ち続けたり、長時間座り続けるのも膝関節を固めてしまうので良くありません。また、膝を温めること、冷やさないことも重要です。

膝関節の負担を軽減するには、積極的に膝周りの筋肉を鍛えることが重要です。中でも特に重要なのが大腿部前面の大腿四頭筋です。大腿四頭筋は関節を安定化させるだけでなく、関節面への衝撃を緩和することができます。運動による痛みの改善効果は高く、痛み止めの薬を服用するよりまるかに優れた根本的な治療方法となります。

-

めまいの種類

めまいには、回転性めまいと非回転性めまいとがあります。回転性めまいは、自分自身や周囲がグルグル回るようなめまいを言います。一方、非回転性めまいには身体がグラグラ揺れる動揺性めまい、フワフワするような浮動性めまい、立ちくらみ等があります。

めまいの原因

めまいを引き起こすものには、耳に原因があるもの(前庭系・蝸牛【内耳】系)、脳の中に原因があるもの(中枢系)、それ以外に原因があるものに大きく分けられます。

1.耳の病気によるめまい

1)良性発作性頭位めまい症

起き上がった時や振り向いたときなど、頭の位置を変えた時だけに起きるめまいで、頭を動かさずに安静にしていれば徐々に改善し、1分以上持続することはありません。また、耳鳴りや難聴になることもありません。安静にしているより運動する方が良いです。耳石の一部が半規管の中に入り込むのが原因の障害です。

2)メニエール病

内耳が内リンパ水腫と呼ばれる状態になるために起きる病気です。激しい耳鳴りと回転性めまいが突然出現し、突然同時に止まることを繰り返し、多くは難聴や耳閉塞感を伴います。10分から数時間続きますが何日も持続することはありません。

3)突発性難聴

突然に片方の耳(まれに両側の場合も)が聞こえなくなり、その後延々と数週間続きます。この点がメニエール病と異なります。突発性難聴では半数が回転性めまいを伴います。

4)前庭神経炎

風邪を引いたような上気道炎の前兆があり、強い回転性めまいが突然出現し、数時間から数日続くことがあります。耳から脳に続く前庭神経が炎症を起こしている状態で、末梢性めまいとも呼ばれています。数週間後にめまいは治ります。安静が治癒を促進します。

2.脳が原因のめまい

めまいを起こす病気で生命の危険を伴う注意すべき疾患があります。嘔吐・眼振・頭痛を伴う口唇の痺れ・2ヵ月以上の原因不明のめまい・一定方向の頭位で発症等が見られる場合は、直ぐに専門医で診断を受けるべきであり、鍼灸治療の対象ではありません。高齢者や心疾患・糖尿病・高脂血症などの合併症を持っている方は、特に注意が必要になります。

生命の危険があり注意が必要なめまい・・・脳血管障害・脳腫瘍

脳血管障害のめまいには、脳の血管がつまる脳梗塞と血管が破れてしまう脳出血・くも膜下出血があります。脳血管疾患以外のめまいには脳腫瘍が原因のこともあります。脳の中で平衡感覚の中枢は脳幹・小脳ですが、この近辺での出血・梗塞・腫瘍によりめまいを生じます。特に脳幹に近い部位での障害は即、生命の危険が生じます。血圧が急に上昇したり、突然片側の手足に力が入らなくなったり、片側の顔の動きが悪くなったり、ろれつが回らなくなったりします。激しい頭痛をともなうこともあります。そのほか物が二重に見えたり、顔や手足の感覚がにぶくなったり、耳が聞こえにくくなったり、まっすぐ歩けなくなったりします。

3.耳や脳以外が原因のめまい

めまいは耳や脳以外の原因で起こることがあります。

1)血圧の異常

めまいは、低血圧でも高血圧でも起こる可能性があり、起立性低血圧では立ちくらみを生じます。また、高血圧でも場合によってはめまいの原因となります。

2)貧血

貧血は、食事の偏りや妊娠・出産・生理を原因としておこります。全身の不調に加え、めまいをともなうことがあります。貧血では全身倦怠感、疲労感、動悸、息切れがみられます。高齢者の脳貧血は脳梗塞につながるため注意が必要です。

3)自律神経失調症

自律神経のバランスが崩れると、冷えやのぼせ、動悸など全身症状が起こります。この時、耳鳴りやめまいが出現することがあります。また、自律神経は血圧の調整に関わっているため、低血圧=脳貧血となります。

4)更年期障害

更年期にホルモン分泌が変化し、そのために全身の症状が出現します。症状としては、肩こり、疲労感、頭痛、のぼせや発汗が多く、めまいをともなうこともあります。

めまいの鍼灸治療

共通治療として、内耳・前庭につながる側頭骨の経穴を使います。いずれの経穴も耳後から耳中、耳中から耳前を通り眼に至る経路であり、平衡障害の治療に最適な位置にあります。さらに前庭と半規管の血流を盛んにし、内リンパの調整にも欠かせない経穴です。

鍼灸: 翳風、完骨

以下のように、めまいの病症に合わせた治療を追加するとなお効果的です。

1)前庭系(肝経症状)・・・めまいが主症状

鍼: 風池、肝兪、肩井(曲泉)

2)蝸牛【内耳】系・・・耳鳴り・難聴・耳閉感が著明に表れるもの

鍼: 耳門、天柱、内関(外関)

脾兪、中脘・・・ 消化器系の症状が出る場合

3)中枢系・・・浮動性めまい、絞扼感、頭の鈍痛を伴うもの、自律神経失調も含まれる

鍼: 上天柱、大杼、肺兪、腎兪、復溜、曲池

4)項背痛(肩こり)

鍼: 頚百労、肩井、肩外兪、大杼、肺兪

5)乗り物酔い(加速度病)予防

灸: 足三里、中央厲兌

療養指示

めまいの予防では安静と睡眠を充分とるようにし、睡眠不足にならないよう生活リズムを整え、嗜好品に注意する必要があります。精神的ストレスや過労により自律神経失調症を起こしてしまうと、めまいの原因や悪化するきっかけとなります。肩こり、胃腸障害、感冒なども発症の要因となりやすいので、不摂生をしないような養生が必要です。

-

うつ病とは

厚生労働省が実施している調査によれば、精神疾患により医療機関にかかっている患者数は、近年大幅に増加しており、1999年に200万人だったのが2011年は320万人、2014年は390万人となっています。その内訳としては多い順に、うつ病、統合失調症、不安障害、認知症などとなっており、 近年においてうつ病や認知症などの著しい増加が顕著です。

うつ病は、精神活動のエネルギーが欠乏した状態であり、それによって憂うつな気分やさまざまな意欲(食欲、睡眠欲、性欲など)の低下といった心理的症状が続くだけでなく、さまざまな身体的な自覚症状を伴う脳の病気です。即ち、エネルギーの欠乏による全身を統合する脳のダメージにより、システム全体にトラブルが生じてしまっている状態と考えることもできます。

脳のエネルギーが欠乏していなければ、自然治癒力によって憂うつな気分も回復し元気になるのが通常です。時間の経過とともに改善しない、あるいは悪化する場合には生活への支障が大きくなり、「病気」としてとらえることになります。そのため、仕事・家事・勉強など本来の社会的機能がうまく働かなくなり、また人との交際や趣味など日常生活全般にも支障を来すようになります。

うつ病の種類と特徴

うつ病を分類する場合に、①症状の現れ方、②重症度、③初発か再発か、④特徴的な病型などの分類の仕方があります。

① 症状の現れ方による分類

うつ病の中で、うつ状態だけが起こるものを「単極性うつ病」、うつ状態と躁状態の両方が起こるものを「双極性うつ病」と呼びます。

② 重症度による分類

症状による仕事や日常生活に現れる支障の程度による分類です。「軽症」は、仕事や日常生活、他人とのコミュニケーションに生じる障害はわずかで、周囲の人はあまり気がつかないことも多いレベルです。一方「重症」は、仕事や日常生活、他人とのコミュニケーションが明らかに困難なレベルです。「中等症」は、「軽症」と「重症」の間に位置します。

③ 初発か再発かによる分類

「単一性」か「反復性」かの分類です。「反復性」の場合は、特に再発防止に対する対応が重要になってきます。

④ 特徴的な病型による分類

「メランコリー型」、「非定型」、「季節型」、「産後」などがあります。

「メランコリー型」は、典型的なうつ病と言われることの多いタイプです。さまざまな仕事や責務、役割に過剰に適応しているうちに脳のエネルギーが枯渇してしまうような経過をたどるものを指しています。特徴としては、良いことがあっても一切気分が晴れない、明らかな食欲不振や体重減少、気分の落ち込みは決まって朝がいちばん悪い、早朝に目が覚める、過度な罪悪感などがあります。

それに対し「非定型」の特徴としては、良いことに対しては気分がよくなる、食欲は過食傾向で体重増加、過眠、ひどい倦怠感、他人からの批判に過敏などがあります。

「季節型」は「反復性」の一種で、特定の季節にうつ病を発症し季節の移り変わりとともに回復がみられます。どの季節でも起こり得ますが、冬季うつ病が有名で日照時間との関係が言われています。

「産後」のうつ病は、産後4週以内にうつ病を発症するものです。ホルモンの変化、分娩の疲労、子育てに対する不安、授乳などによる睡眠不足など、不健康要因が重なることが影響していると考えられています。

うつ病の原因

さまざまな研究によって分かっていることは、「うつ病を引き起こす原因はひとつではない」ということです。生活の中で起こるさまざまな原因(要因)が複雑に結びついて発症してしまいます。

まず最もきっかけとなりやすい「環境要因」ですが、家族や親しい人の死や離別、仕事や財産、健康など大切なものを失う、人間関係のトラブル、家庭内のトラブル、昇格、降格、結婚、妊娠など職場や家庭での役割の変化など、さまざまなできごとが要因となり得ます。

また「性格傾向」も発症要因のひとつです。義務感が強く、仕事熱心、完璧主義、几帳面、凝り性、常に他人への配慮を重視し関係を保とうとする性格の持ち主は、エネルギーの放出も多いということになります。努力の成果が伴っているうちはエネルギーの回復もみられますが、成果が出せない状況が生じたり、エネルギーの枯渇が起これば発症の危険が高まります。

その他「遺伝的要因」、「慢性的な身体疾患」も発症要因のひとつです。最近の研究でうつ病は、脳内の神経細胞の情報伝達にトラブルが生じているという考え方があります。この情報伝達を担うのが「神経伝達物質」というもので、中でも「セロトニン」や「ノルアドレナリン」といわれるものは、人の感情に関する情報を伝達する物質であることが分かってきました。前述のさまざまな要因によって、これらの物質の機能が低下し、情報の伝達がうまくいかなくなり、うつ病の状態が起きていると考えられています。

うつ病の前兆の状態

まず、うつ病の主要な症状である「憂うつ感」の特徴を挙げます。

① 楽しみや喜びを感じない

通常なら楽しかったようなことでも、楽しみや喜びを感じなくなります。何をしていても憂うつな気分を感じてしまいます。

② 何か良いことが起きても気分が晴れない

きっかけとなったできごとや問題が解決したり、自分にとって良いことが起こっても、気分が晴れない状態が続いてしまいます。

③ 趣味や好きなことが楽しめない

健康な状態であれば、嫌な気分のときに好きな趣味の運動等で思いっきり汗を流したりすることで、気分が晴れたりするものです。うつ病になっていると楽しめないどころか、疲労感ばかりが増してしまいます。

うつ病はこうした症状が2週間以上継続する状態をいいます。早い時点で自覚できれば、発症を未然に防げる可能性も高くなります。ただ、こうしたうつ病を代表とするメンタルヘルス疾患は生活習慣病にもたいへん類似しており、日々生活をしている中で、なかなか自覚しにくいという特徴があります。

そんな中で、エネルギー充電である睡眠に注目すると、「疲れているのに眠れない」となると、充電は底をつき自然治癒力が減少し不健康な方向へ進んでしまいます。最近では、不眠がある人は不眠のない人に比べ、3年以内にうつ病を発症するリスクが4倍になるなど、不眠とうつ病の関連性を示す研究報告が多く、注目されています。睡眠に注目する利点は、自覚しやすい点です。寝つきに30分以上かかる、途中で何度も目が覚める、朝やたら早く目が覚める、熟睡感がなくなる、などに気がついたら、まずは生活習慣を見直すことが重要です。具体的には、仕事の仕方を再検討する、就床前4時間のカフェイン摂取を避ける、直前までパソコンやスマホの画面を見つめない、ぬるめのお湯での入浴や音楽などでリラックスする、目覚めたら日光を取り入れる、趣味など自分のための時間を確保する、休日の過ごし方を工夫するなどがあります。

うつ病の鍼灸治療

うつ病は心因性の疾患であって、その治療は精神的症状の解消を目的にしているわけですが、その状態を作っている基となる自律神経系の過敏性や不安定性を、鍼灸が改善し、付随的な身体的症状を軽減、消失させることで大きな効果を出すことができます。

鍼: 百会、太陽、風池、厥陰兪、肝兪、中脘、内関、蠡溝

百会、太陽、風池は神経系中枢の異常興奮を鎮め、不安、緊張、焦燥、不眠、頭重などの症状を除く効果が高い。厥陰兪、内関は心悸の興奮に効果があり、中脘は食欲不振、胃部重圧感、吐き気などに有効。

灸: 風池、肝兪、内関

また、各症状に合わせて以下のような鍼灸治療を追加すればさらに効果が上がります。

① 頭痛、頭重に対しての鍼: 天柱

② 不眠、めまいに対しての鍼: 完骨

③ 発汗、発疹に対しての鍼: 腎兪、陰谷

④ 四肢の痺れ、運動麻痺、疼痛、倦怠感に対しての鍼: 曲池、足三里

⑤ 動悸、頻脈、不整脈に対しての鍼: 膻中、郄門

⑥ 呼吸困難に対しての鍼: 肺兪、太淵

⑦ 食欲不振、嘔吐、下痢、便秘に対しての鍼: 脾兪、大腸兪

⑧ 性欲低下、月経異常、ED等生殖器系疾患に対しての鍼: 腎兪、関元兪

うつ病の療養指示

うつ病は治療を始めればすぐに治療が終わるというものではありません。治癒していく過程にはある程度の期間が必要になります。 治っていく経過も、良くなったり、悪くなったりという小さな波をもちながら、階段をゆっくりと1段ずつ上るように段階的に改善していきます。そして、うつ病の8割ほどはほとんど以前の元気が回復している状態=「寛解」状態を迎えることができるとされています。

うつ病の鍼灸治療は、自律神経系の過敏性や不安定性を改善することにより、現れた身体的症状に対して働きかけて精神状態の好転を期待するものですが、合わせて自律訓練法、行動療法などの広い意味での心理療法の採用が可能ならば治療のさらなる改善が図れることでしょう。