最新情報&ブログ

if-admin

-

頭痛は、疾患などの原因がないのに頭痛が繰り返して起こる「機能性頭痛」と、原因がはっきりしている「症候性頭痛」の2つに大きく分けられます。

「機能性頭痛」は、慢性頭痛、頭痛持ちの頭痛とも言われ、片頭痛、緊張型頭痛(筋収縮性頭痛)、群発頭痛がこれに該当し鍼灸の良い適応となります。

一方、「症候性頭痛」は脳などの疾患が原因で起こる頭痛であり、脳卒中や外傷による硬膜下血腫、脳腫瘍など、生命の危険を伴うこともあるので要注意です。以下のような症状の場合は、一刻も早く病院で精密検査を受けてください。

・ハンマーで殴られたような激痛、今まで経験したことのない痛み

・片側の手足、顔半分の痺れ、麻痺が起こる

・呂律が回らない、言葉がうまく出ない

・他人の言うことが理解できない

・力があるのに立てない、歩けない、ふらつく

・片方の目が見えない、物が二重に見える、視野の半分が欠ける現在、日本人の3~4人に1人(約3000万人)が「頭痛持ち」と言われています。そのうち70%以上が緊張性頭痛、25%が片頭痛、0.03%が群発頭痛で、クモ膜下出血・脳腫瘍による頭痛は、毎年約1~3万人に発生すると言われています。男性よりも女性のほうが頭痛の症状を訴えることが多く、筋緊張性頭痛の6割、片頭痛の8割が女性です。これはホルモンの関係と考えられています。

鍼灸治療の対象になるのは、「機能性頭痛(緊張型頭痛・筋収縮性頭痛・片/偏頭痛・群発頭痛)」ですが、これらの特徴と治療方法について見ていきます。

緊張型頭痛・筋収縮性頭痛の鍼灸治療

原因は、首の筋肉の緊張とそれに伴う血管や神経への圧迫で起こります。緊張性頭痛の症状としては、後頚部から後頭部にかけて鈍痛や帽子をかぶったような感じ、圧迫感、頭重感、締め付けられた感じがあります。時には側頭部や前頭部の方にも症状が現れ、ほとんどの場合が首や肩のコリや痛みを併発しています。

このタイプの頭痛の発症はゆるやかで症状が比較的長く続き、お風呂に入ったりして温めたりすると楽になります。

頚椎の上部からは頭へ、中央部や下部からは頚、肩、手に神経が走っているので、前傾時に頸椎が頭を支えるという負担が大きくなれば、頭痛だけでなく頚コリ、肩コリも併発しやすいのです。鍼灸による治療では、頸椎上部のコリのある筋肉が神経を締め付けやすいので、ここを緩めてあげれば症状をとることができます。ツボでいうと天柱、風池、完骨に相当します。鍼は、筋肉がコリ固まって緊張性頭痛の原因となっている所に直接アプローチするので断然効果的です。

片頭痛の鍼灸治療

片頭痛の症状は、頭の片側がズキンズキンと脈打つような拍動性の強い痛みに襲われます。このような痛みが月に1~2回、多い人では週に1~2回発作的に起こり、数時間から3日間ほど続きます。頭痛に伴って吐き気がしたり、また、光や音に過敏になったり、体を動かすと痛みがひどくなるため、片頭痛発作が始まると、部屋を暗くして洗面器をかかえて寝込んでしまうこともあります。

片頭痛の痛み自体は、休息や睡眠により和らぎます。発作が治まると次の発作が起こるまで全く症状がみられなくなります。

頭痛が起こる「前兆」として、約10~20分間、視界がチカチカしたりギザギザした模様が広がって、ものが見えにくいといった症状が出る場合もあります。これを「閃輝暗点」と呼んでいます。

東洋医学では全身の血液の流れのバランスを重視します。頭痛の多くは頭部の方へ血液が過度に供給され、手足など末梢の循環が悪い状態です。手足に行くはずの血液が頭部にそのまま留まるので、頭部が充血してパンパンに張りつめた状態になり頭痛を起こすわけです。これを治すには頭や頚への治療だけでなく、手や足といった末梢のツボを刺激し、頭に上った血を手足の方へ誘導していかなくてはなりません。

また、鍼灸には拘縮した血管を拡張するだけでなく、拡張しすぎた血管を収縮させる機能も持っていますので、それを用いて頭頸部において血液の流れを正常に戻します。このように局所治療と全体治療を併用していかなければなりません。

局所治療である頭部のツボは、緊張型頭痛と同じ天柱、風池、完骨の他に百会、正営、承霊などが用いられます。群発頭痛・群発性頭痛の鍼灸治療

群発頭痛の症状は片側の眼の奥が激しく痛みます。「キリで眼の奥を突かれる」様な痛みと表現されることもあります。発症する時間帯は夜間に多く、一旦発作が始まるとおよそ30分から2時間程続きます。群発頭痛は発症期間に特徴があり1~3ヵ月にわたって続き、特に春から梅雨の時期にかけて多発します。

原因はよくわかっていませんが、片頭痛のように頭蓋外血管の異常拡張が関係していると考えられています。また症状の範囲からみて三叉神経の関与も疑われます。

群発頭痛に対する鍼灸治療の方法は、緊張性頭痛や片頭痛とあまり変わりありません。どの頭痛も首や筋肉のコリ感や痛みを訴えている場合がほとんどです。群発頭痛も同じように首の筋肉、特に頭に近い上部の筋の緊張をとります。

-

あるアンケート調査によると、一般の方で「腰痛症がある」と答えた人は全体の実に約70%にもなります。特に女性は、若い世代から高齢者までどの世代でも70%前後の方が「腰痛症がある」と答えています。さらに、80%以上の方が「腰痛になったことがある」と答えています。腰痛は生活不便度が高いからか、腰痛症を持つ方の25%が病院やマッサージに行っているようです。

腰痛には慢性的な腰痛症と、ぎっくり腰のような急性腰痛症があり、救急の場合の対処法が異なるので注意が必要です。「急性腰痛症」では、すばやく患部を冷やして炎症を最小限に抑える必要があります。しかし急性腰痛症が数日経過して治まっている場合や「慢性腰痛症」の場合には、誤って湿布薬などで患部を冷やしてしまうと血流が阻害されかえって症状が悪化してしまいます。

腰痛には危険な病気が潜んでいることもありますので、気をつけなければなりません。下肢のしびれや麻痺などの神経症状、または発熱などを伴っている場合は、迷わず病院に行って診てもらってください。腰椎ヘルニアを初め、骨や内臓に転移した癌、膵炎、胆嚢炎・胆石、胃・十二指腸潰瘍の可能性がないとは言い切れません。このように内臓の病気が別の場所の痛みとなって現れるのを「関連痛」と呼んでいますが、腰や肩などは関連痛の出やすい場所ですので注意が必要です。

腰痛の原因

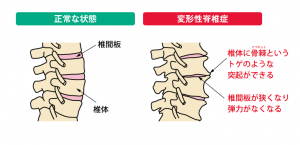

変形性脊椎症

脊椎は加齢に応じて水分を失い、体質、過労、外傷などと相まって椎間軟骨に変性(荷重面の硬化、靱帯付着部の骨新生)が生じます。朝一番で腰痛があり、動作開始時や長時間の同一姿勢で痛みが増し、適度な運動で軽減します。また、安静、入浴でも軽減します。鍼灸治療は効果的ですが、慢性的な腰痛は数ヵ月の治療を要する場合もあります。

椎間板ヘルニア

椎間関節の髄核が線維輪を破って脱出し、神経根を圧迫して痛みを生じるものです。そのため、坐骨神経痛を伴うことも多いです。比較的若い年代に多く、重量物を持ち上げたり、スポーツなどの力学的負担がきっかけになることも少なくありません。

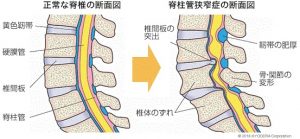

腰部脊柱管狭窄症

脊髄神経の通り道である脊柱管が、骨の変形や腰の靭帯が分厚くなったりして狭くなることで、神経症状が出現するものです。脊柱管が狭くなる原因として、加齢に伴い骨や靭帯が徐々に変形してくる場合や、腰の骨の骨折後の治癒過程で生じてくる場合などがあります。

特徴的な症状として間欠性跛行というものがあります。これは歩いているうちに脚の痛みや痺れが強くなり一時的に歩くのが困難になるけれども、体を前にかがめたりしゃがみこんだりすればまた歩くことができるというものです。つまり腰椎椎間板ヘルニアとは逆で、立っていたり歩いていたり腰を反ると症状が悪化し、体を前に屈めたり座っている方が楽になるものです。腰椎椎間板ヘルニアと脊柱管狭窄症はレントゲンで大方予想はできますが、実際に神経が圧迫されているかどうかはMRIを撮影してみなければわかりません。

腰椎すべり症

腰椎すべり症は1つの腰の骨だけが前方のずれてしまう状態のことです。このズレにより、腰の骨の位置関係が変わり、腰の神経や関節の動きに影響を与えてします。

原因としては

① 脊椎分離症で安定性を失った背骨が前に滑り出てしまう

② 椎間板や関節など動く部分が変形してしまい、前に滑り出てしまう

その他にも、生まれつき背骨の形に異常がある場合や、交通事故などの外傷から生じる場合もあります。

腰椎分離症

腰痛分離症は青少年期のスポーツが原因と考えられており、小学生〜高校生にかけて多い疾患です。腰椎分離症とは、椎弓という腰の関節を構成している部分が骨折してしまうものです。成長期の活発な運動により、腰の過度な使用となり、関節に負担がかかり骨折してしまいます。多くは腰を反って、ひねる動作で痛みが出現します。野球のスイングやバレーボールのスパイクなどひねる動きが多いスポーツに好発します。

腰椎分離症はいわゆる骨折している状態であるため、硬性(硬い)コルセットを装着し、骨が繋がるまで安静にしなければなりません。小学生で見つかった腰椎分離症に関しては安静により治癒が見込めますが、高校生になるとこの骨が治癒する確率は下がってしまいますので、早期発見が重要になってきます。もし、スポーツをしていて腰をひねる動きで痛みがある場合は、一度レントゲン検査を受けた方が良いかもしれません。この腰椎分離症を発症し、骨が繋がらなかった場合は、将来的には腰椎分離すべり症というものに発展してしまう可能性があります。

圧迫骨折

腰椎圧迫骨折は腰椎に屈曲圧迫力が加わり、本来四角形である背骨がくさび形に潰れてしまう状態です。腰が勢いよく曲がる力が加わる状態であるため、勢いよく転倒して尻もちをついてしまったり、ラグビーなどのスポーツでタックルした時や、高所からの転落などで生じます。また高齢者の場合は、骨粗しょう症を合併していて、骨がもろくなっている場合は、くしゃみをしただけでも生じる場合があります。

圧迫骨折が生じた場合は、硬性コルセットを作成し、腰に曲がる負担がかからないようにします。また痛みに応じてですが、腰を曲げる腹筋や股関節の前の筋肉を鍛えることは禁忌で、背筋の筋力を鍛える運動療法を実施していきます。

■非特異的腰痛

筋・筋膜性の痛み

筋・筋膜性腰痛とは筋肉の問題による腰痛のことです。筋肉は筋膜という膜状の組織に包まれています。この筋肉と筋膜に何らかの問題が生じ、傷んでしまい痛みを感じるものです。筋肉はゴムの様に伸び縮みし、この筋膜の間を滑るように動いています。しかし筋肉の使いすぎや、急に力を入れて痛めてしまうことによって筋肉には筋スパズムという凝りが生じます。この凝りが筋肉と筋膜の動きを悪くし、筋肉内の血液循環を悪くし、痛みを生じさせます。

椎間関節性の痛み

腰椎は全てで5個あり、それぞれの骨の間には椎間関節という関節が存在しています。この関節に負担がかかり痛みが生じる痛みが椎間関節性の痛みです。腰椎の関節は、関節の向きからして体を前に曲げる・後ろに反らすことを得意としています。しかし、体を捻る・横に倒すといった動きは不得意で、関節に負担をかける形になります。関節に負担がかかることにより関節の軟骨が擦り減ったり、炎症を起こしたり、関節の周りにある靭帯などを痛めてしまい痛みにつながってしまいます。

筋・筋膜性腰痛と椎間関節性腰痛に関してはレントゲンやMRIに異常が写ることはありません。痛みの出現する動きや、押さえて痛い箇所などから判断してどこの組織が痛んでいるのか確認して判断していきます。

椎間板性の痛み

椎間板性の痛みは椎間板ヘルニアと似ています。椎間板ヘルニアは椎間板の中の水分が飛び出してしまった状態ですが、飛び出す手前の時に感じるものが椎間板性の痛みです。椎間板の周りには水分が出ないように補強している繊維が重なり合って層を作っています。この層の中で、最も外側にある層に痛みを感じる組織が存在しています。この層が何らかの要因で傷ついたりすると痛みを感じるようになります。

椎間板は構造上、前側が潰れるのと捻れるストレスには弱くできています。つまり普段から腰を丸く姿勢を長くとる、腰が丸くなった状態のまま体を捻るような作業をしている人は痛めやすくなってしまいます。体を曲げると腰が痛い、さらに体を捻るともっと痛くなる。しかし脚のしびれなどは特に感じないという人はこの椎間板が痛んでいるかもしれません。ゆくゆくは椎間板ヘルニアに発展してしまう可能性も秘めていますので、姿勢や体の使い方に注意し、体のストレッチをして予防する必要があります。

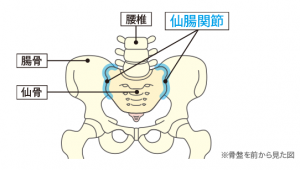

仙腸関節性の痛み

仙腸関節とは骨盤と背骨の一番下にある仙骨をつなぐ関節のことで、下半身と上半身をつなぐ、土台となる関節です。この仙腸関節の周りには靭帯や関節包という組織が豊富に存在しており、そこには痛みを感じる組織がたくさんあります。この仙腸関節は他の関節とは異なり、2〜3ミリしか動かないと言われています。この関節が不意に大きく動いてしまうことで捻挫を起こしたり、関節が引っかかってしまったりすることで痛みを感じるようになります。多いのが、女性の生理の時や出産前後での腰部痛がこれに当たります。生理の時は女性の骨盤周辺の靭帯は緩み、関節が不安定な状態になり、周りの筋肉に過剰な負担がかかります。また出産時にはこの仙腸関節が外れて骨盤が開かなければ子供が出てくることができませんので、靭帯が傷ついて、これも関節が不安定な状態となっています。出産時には一度不安定な状態になりますが、時間経過とともに元に戻りますので、心配は要りません。

仙腸関節の痛みは一般的なヘルニアや脊柱管狭窄症よりは少し下の方の骨盤に近い箇所が痛くなり、お尻や太もと、股関節の付け根の方まで痛みが広がることもあります。仙腸関節痛の判定は関節を直接動かしたり、押さえたりして痛みが再現できるか確認します。治療としては炎症の緩和や鎮痛を目的とした投薬や注射、骨盤周囲の安定化を図る骨盤ベルトや軟性コルセットを使用すると症状の緩和が図れます。

◇心因性の痛み

最近の研究では腰痛と心理面は深く影響していることがわかってきています。仕事をしていて腰痛を有している場合、その腰痛が治りにくい要因としてうつ状態、仕事上の人間関係の問題、仕事上の不満などが挙げられています。また、腰痛が軽いにも関わらず、重度の機能障害(日常生活への悪影響)を持つ患者は、高齢、ストレス、うつ状態、過労、仕事の内容・収入・環境への低い満足度、人間関係の不良を抱えており、その患者の社会的背景が影響を及ぼしていることも報告されています。現代の社会はストレス社会で、仕事や将来への不安・不満、家庭を含む周囲環境のストレスに対するケアも必要ということが分かります。

腰痛治療

腰痛の治療は、肩こりと同様に全身治療から入ります。全身の気血の巡りを良くし、自律神経のバランスをとった上で局所治療に入った方が鍼灸の治療効果が長持ちします。鍼灸を痛いところに施すと、その部分の血行を促進し余分な神経刺激を抑えるばかりでなく、エンドルフィンなど脳内モルヒネと呼ばれる鎮痛物質の分泌を促すことにより痛みを抑えることが可能となります。鎮痛剤はよく効きますが、薬には胃腸障害などの副作用があります。それに対して鍼灸は副作用のない自然な治療が可能です。

仙腸関節は体幹の関節では可動域の少ない関節ですが、ここの機能異常が腰痛の原因となっていることが多いものです。従って、鍼灸に整体手技の併用によりさらに治療効果が上がります。整体手技で仙腸関節の可動域を拡げることにより、腰痛の治療と腰痛の予防も兼ねることが可能となります。

腰痛の鍼灸治療

鍼: 腎兪、大腸兪、上飛揚(外側腓腹筋)、追加で気海兪、関元兪、委中、志室

灸: 腎兪、大腸兪 鍼との併用も有用(特に慢性痛)

腰痛の療養指示

急性腰痛の場合であっても、重症な病気や怪我が原因だったり、動けないほどの強い痛みがあったりする場合でなければ、動ける範囲で動くことが推奨されています。無理のない範囲で体の動きを保つようにしましょう。急性腰痛は腰の周辺の組織が何らかのダメージを受けた直後に発症するので、症状が起きた直後は温めるのではなく冷やすことによってダメージを受けた部分の炎症を和らげます。

痛いからと言って全く体を動かさなかった場合、筋力が低下して血行不良を引き起こします。また、筋肉を使わないと筋肉は緊張して血流が悪くなり、さらに痛みを長引かせる原因になります。そのため、適度に体を動かしたり、筋肉をほぐすストレッチや筋肉を鍛えるトレーニングを行ったりします。さらに、筋肉の血行不良への対処法として、腰を温めることが勧められます。また、心理的な要因も関係することがあるため、ストレスを溜めないよう生活の工夫をする必要もあります。

慢性腰痛の場合は、できるだけ筋肉をほぐして血流を改善し、動きやすい体を保って活動的な生活を送ることが大切です。確実に血行を改善する方法はお風呂に浸かって全身を温めることです。しかし、余り熱い湯に入ったりするのは逆効果となりますので注意が必要です。入浴する場合は、38℃程度の低温にゆっくり入り、あとは身体を冷やさないようにして休みます。腰だけを温める場合は、身近にある使い捨てカイロを使用したり、お湯や電子レンジで温めることができるホットパック*を活用したりすると良いでしょう(*温熱療法の一つとしてよく用いられ、保温材が入った物の総称)。ホットパックを使用する場合は、ホットパックが腰に当たるように仰向けに寝て、腰を圧迫しながら温めるホットマッサージもおすすめです。

-

背中のはりや痛みの原因には、多くの方が主訴として持ったことがある「肩コリ」や「腰痛」と共通しているものが多いのです。最初に共通点について以下にまとめさせて頂きます。

1) パソコン、携帯(スマホ)等の長時間使用: 同じ姿勢で長時間作業をしていると血流にムラができ、血流の悪い筋肉は酸素や栄養が行き渡らず、また疲労物質が蓄積しても排出できないため筋の硬結圧痛を引き起こします。いわゆる「コリ」を自覚するようになります。多くの「肩コリ」、「頸コリ」、「背中のコリ」、そして「腰痛」の多くがこれに当てはまります。

2) 仕事や家庭でのストレス過剰状態: ストレスが高くなると交感神経の働きが副交感神経のそれよりもさらに優位になります(自律神経失調)。そうすると血管が収縮し、さらに血流の悪い場所を多く作ってしまいます。高ストレスの方に「肩コリ」、「背中のコリ」、「腰痛」が多く見られるのは、そういう理由によります。さらには、ストレスにより分泌されるコルチゾルやアドレナリンの作用により免疫系が低下し、感冒に罹りやすくなったり、扁桃炎や帯状疱疹などの健康障害が生じやすくなります。

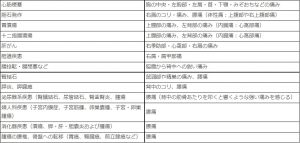

3) 関連痛による痛み: 頸部、背中、腰などに痛みが発生したとき、実は以下のような重大疾患が起きていることがあります。実際には痛みを感じている場所とは離れた臓器の障害が原 因にもかかわらず、脳の勘違いによって生じます。痛みを感じている部位の神経と障害部位からの痛みの信号が、同じ神経の束につながっていたり、神経束が隣合っているような場合に起きます。このような臓器の疾患は、鍼灸の対象とはなりませんので病院の専門部門でしっかり診て頂かねばなりません。

上記の1)と2)がこれらの「コリ」に対して共通して鍼灸あん摩マッサージ指圧の対象となりますが、一方、「背中のコリ」だけが、「肩コリ」、「頸コリ」や「腰痛」などと異なっているところがあります。それは、背中には内臓のトラブル(問題)が表れるツボが存在しているということです。すなわち、内臓の病気や障害によって背中にはりや痛みを生じることがあるということなのです。これは言い換えると、背中のツボを探って硬いところや痛いところを見つけることにより、問題のある内臓を類推できるのです(東洋医学の大きな特長です)。私どもの治療院では、患者さんの背中を指圧・あん摩しながら内臓の問題点を診断させて頂いています。これは、病気を診断すると言うことではありません。あくまでもある臓器が弱っているとか、自律神経の働きに問題があると言ったようなことを表しています。例えば「心兪」というツボが硬く、押すと痛みを感じるような場合、ストレスが過剰に蓄積している可能性が高いとか、「脾兪」や「胃兪」が痛む場合は暴飲暴食などにより上部消化器系に問題が起きているなどといったことが実際に生じます。結果は問診と合わせて判断し、治療に当たらせて頂いています。

背中の硬いツボや押して痛いツボを、あるいは筋肉やツボが弱っている状態(元気がない状態)を、鍼灸やあん摩マッサージ指圧により正常状態に戻してあげると、末梢循環、毛細循環が改善し、内臓の働きや胃腸が活発になり、胃もたれ、消化不良などの症状が楽になります。さらには、そういった症状に対する予防法となります。

自律神経失調症や更年期症状では、「のぼせ」や「ほてり」、そして肩が凝る、疲れやすい、イライラするといった症状が出てきます。特に、首のコリ、肩の真上の筋肉のコリは、のぼせや頭痛、頭重などの症状に関係します。さらに、背中のコリ、肩甲骨の内側の筋肉のコリは、動悸、息切れ、胸が苦しいなどの症状に関係します。背中全体のコリは寝つきが悪い、眠りが浅く目を覚ましやすいなどの不眠症や背中や腰が痛む、と言った症状と関係します。以上のような場合、強い背中のコリを取ってあげることが必要です。肩の真上、肩甲骨の内側、背中全体のコリを除去することで末梢循環、毛細循環を改善します。これによって、自律神経失調は改善され、更年期障害も出にくい体質になります。

-

五十肩(四十肩)は別名「肩関節周囲炎」とも呼ばれています。肩周辺の老化現象によるものと言われていますが、患者は40~60歳の中年がほとんどであり、若年者にも高齢者にも少ないという状況です。発症の原因も治癒の原因もまだ明確にはなっておらず、症状が軽症で終わるか重症化するかの仕組みもはっきりしていません。

五十肩は最初、肩関節付近に鈍痛がおこり、腕の可動範囲が狭くなります。次第に痛みは鋭くなり、腕を急に動かすと激痛が走るようになり、痛みのために腕を直角以上に上げられなくなったり、後ろへはほとんど動かせないなどの運動障害が起こります。生活にも支障をきたすようになり、重症化すると、洗髪、髪をとかす、歯磨き、炊事、洗濯物を干す、電車のつり革につかまる、洋服を着る、寝返りを打つ、排便後の尻の始末などが不自由となり、日常生活に大きな困難をもたらします。

一般に、初期の症状が始まってからピークを迎えるまで数ヵ月を要し、ピークが数週間続いた後は次第に和らいできます。個人差がありますが、鋭い痛みが感じられなくなるまでに半年前後、さらにボールなど物を投げられるようになるまでに1年前後かかる場合があります。しかし、その間関節が固着したり筋が拘縮すると生活の困難さが増し、大幅なQOLの低下は免れません。

五十肩は、鍼灸治療が効果的と言われています。ある調査によると、鍼灸で80~90%が改善したと言う報告があります。ただし、その調査では治療回数は3~9回、治療日数は13~50日となっています。

鍼灸治療では肩周囲の経穴(ツボ)に鍼灸を施しますが、更に痛いところが前面なのか後面なのか真横なのか、あるいは全てが痛いのかによりそれぞれの経絡に沿った治療穴を追加します。また、肩の痛みが増すところに腕を上げていきその角度で鍼灸を行います。そうすると痛みが軽減するので徐々に可動域を拡げていきます。いずれにしてもその場ですぐ直るものではなく、ある程度の長期治療が必要となります。

五十肩の共通鍼灸治療

鍼: 巨骨、臑兪、臑会、肩井、膏肓、曲池

灸: 臑会、曲池、肩井、膏肓補助鍼灸治療

上腕三頭筋長頭痛

鍼: 消濼、天宗、下肩膠、四瀆、(下肩髃)

上腕二頭筋長頭痛

鍼: 肩前、天府、(孔最)

烏口突起部痛

鍼: 烏口、天泉

項背痛

鍼: 肩外兪療養指示

関節の運動制限の回復には、関節の自己運動が必要です。過度な運動に至らない範囲で、可動域を徐々に拡げられるよう運動するのが良いでしょう。また、疼痛患部は冷たい湿布よりも、ホッカイロなどで持続的な保温に努めるのが効果的です。就寝時に腕が肩を引っ張って痛みが増す場合には、タオルなどで腕が下がらぬよう台を作ると痛みの緩和に役立ちます。

-

あるアンケート調査によると、「肩こりがある」と答えた人は9割以上にもなり、特に女性は、60歳以上の98%を筆頭にあらゆる世代で90%以上の方が「ある」と答えています。その原因として考えられるのは、1位「長時間の同じ姿勢」(23.1%)、2位「パソコン・携帯の使用」(20.1%)、3位「運動不足」(16.4%)という結果でした。しかし、肩こり対策を十分にとっている方は決して多くありません。自分で肩を揉んだりストレッチをしている方は全体の30%前後であり、マッサージや病院に行く方は15%程に過ぎません。

現代社会人は、会社でパソコンを1日中凝視し、通勤の行き帰りにはずっと携帯(スマホ)を操作しているという状況ですから、肩こりがない方がおかしいくらいです。

肩こりは慢性化すると自覚症状が薄れていき、肩こりはないと思っている方も多いものです。しかし慢性的肩こりは全身の血液の流れをそこで滞留させているわけですので、知らず知らずのうちに多くの不定愁訴を作ってしまっています。

また、肩こりは、上記のようなパソコン・携帯電話依存によるものだけではありません。ストレスなどによる「自律神経失調」が原因の場合も多く見受けられます。ス トレスを受けると交感神経が優位となり、血管が収縮し、肩こりが悪化したり、緊張性頭痛を招いたり、ホルモンバランスの影響で月経不順やめまい、ほてりを 感じることもあります。こんなとき病院で検査を受けても、たいていデータの異常は見つかりません。

それに対し、鍼灸あん摩マッサージ指圧には自律神経のバ ランスを整える、すなわち副交感神経を優位にする働きがあります。鍼灸やあん摩マッサージ指圧を受けると全身が身体的にリラックスすると同時に精神的にもリラックスするのはこの働きによるものです。

肩こりの治療は、決して肩だけを対象として行うのではなく、近くの首筋や背中はもちろん、手や足にまで視野に入れて治療する必要があります。それは、肩を通っている経絡が足や手にも通じているからです。例えば、肩を通る経絡(ツボの経路)は、肺経、大腸経、小腸経、および三焦経などがありますが、これらはいずれも手からつながっています。また両側の肩甲骨の間は膀胱経と言う経絡が通っていて、これは足につながっています。極論すると、肩こりを手足のツボで直すこともあるわけです。さらに肩こりは首筋にも影響するので、頭との境界線である天柱、風池、完骨などを治療します。

東洋医学では、肩こりの治療に限らず全身治療から入り、各所に見られる問題点に対し十分に対処した上で最後に局所の治療を行います。治療には経絡理論に則った「本治法」と呼ばれる全身のバランスをとる治療を含みます。それに対し局所を対症療法的に行うのを「標治法」と呼んでいます。この両方の治療法を症状により使い分けて行えるのも東洋医学の特長の一つです。本治法を行うことにより治療効果が長く継続すると言われています。

肩こりがひどくてつらい方ばかりでなく、身体の不調を訴える方は一度鍼灸あん摩を受けてみてはいかがでしょうか。